Bトレインショーティー製作ヒント集 その2

特急型のスカートの取り付けと変換ヘッドマーク化

(クハ481-300番台)(暫定版)

★

|

このたび、シリーズに特急電車が「エクスプレス版」としたラインナップされました。 しかしながら、またしても先頭車両のスカートと、カプラーの両立が出来ない仕組みになっています。そこで、安直ではありますが、Nゲージ車両のパーツを用いてスカート回りを含めた前面のディティールアップ化に挑戦してみます。 スカートを取り替えるついでと言っては何ですが、おまけとしてヘッドマークもKATO車両で採用している「変換式ヘッドマーク」を仕込んでみましょう。 |

★

〜正面のディティールアップ〜

左(標準色):未加工スカート(カプラーはKATOカプラー密連に交換)

右(上沼垂色):スカートをKATO製クハ481(300番台)から移植

ついでにヘッドマークも変換式を埋め込み。

|

まぁ、ごらんの通り、製品(写真左の標準色)そのままではボディーから板が1枚出ているだけのスカートになっているんですよ。 |

☆

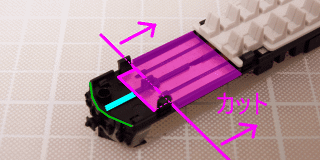

〜スカートパーツの作成〜

|

▼

|

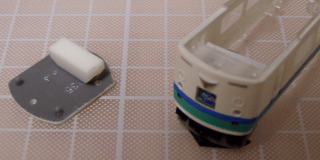

スカートパーツを作ると言いましても、ただ単にNゲージスケール車両から該当パーツ部分を切り出すだけです。 スカートのパーツ(グレーのパーツ)のみを持ってきても良さそうですが、実はこのパーツには「ジャンパ栓」のモールドが一切含まれておらず(クハ183 1000番台と共用)、これも板1枚だけのシロモノになってしまいますので、床板ごと持ってくる必要があるのです。

切り出す部分は、車体に固定する「フック」の部分を含め、そこから前になる部分(■桃色部分が不要)だけで、「コ」の字に切り出すのは、Bトレインの床板をこの部分に噛み合わせるためです(詳細は後述参照)。 そして、Bトレインのボディーに付いているスカートは、丁寧に切り取ります。 ここで、ヘッドマークを変換式にしないなら、ヘッドマーク部分は加工の必要がありませんが、変換式にするなら、ヘッドマーク部分に穴を空けておきます。 ☆ 〜おまけ:ボディーの素材について〜

|

☆

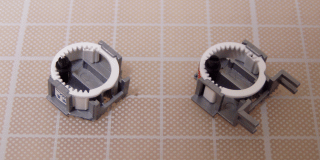

〜変換式ヘッドマークの加工〜

|

|

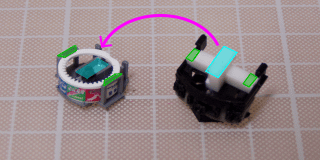

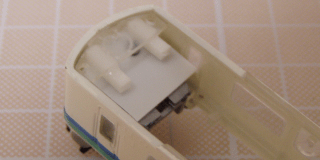

変換式ヘッドマークは、実は単体で使用することが出来ず、「床板」,「ヘッドマークブロック」,「照明用プリント基板」,「遮光ブロック」などから構成されています。 485系の場合、床板とヘッドマークブロックだけを調達すれば良さそうですが、実は、遮光ブロックがボディーに付属している模様ですので、Bトレインに移植しようとすると、大部分が自作となってしまいます。 (まさか電飾を考える人なんていないと思いますが・・・?) では、Bトレインに埋め込んでみましょう。 まず、ヘッドマークブロックの後端の「電飾用プリント基板」を引っ掛ける突起を取り去り、更に後部の上面にある板状の部分もエッジを落してしまいます(写真参照)。 次にこのブロックを載せる「スカートパーツ」の加工。 このあたりの加工は殆どが現物合わせでの工作となりますので、少しづつ調整していく必要があります(汗) |

☆

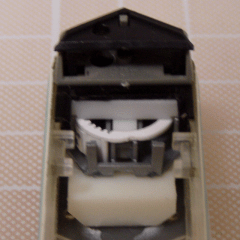

〜変換式ヘッドマークのボディーへの取り付け〜

|

|

ボディーへの取り付けもシンプルに。 ボンネットのパーツを「屋根板」から切り取り(再塗装しないならば、切り取る必要は一切ない)、裏にヘッドマークブロック固定用のスペーサーを接着する。

尚、スカートパーツをボディーに固定させるには、左右にあるフックの溝の部分に厚さ1mmのプラ板をはめ込んで(両面テープで固定しておく)、フックに嵌め込んだプラ板に接着剤をつけ、それを「ボディーに」接着する。

|

☆

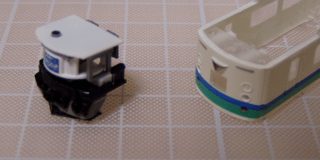

〜床板のはめ込み〜

|

|

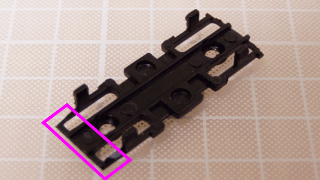

床板の加工も、通常とおりのお約束を踏まえた後で、スカートパーツをボディーに押さえ込む格好になるように少しづつ現物合わせで削ります。 この際、□部分は切り離してしまわないように注意する必要があります。1箇所でも切り離してしまうと、床板の強度が減るだけでなく、最悪ボディへのはめ込みが緩くなり、床板が固定できなくなります。 これで、接着を必要とせずにヘッドマークブロックやスカートをしっかりと固定させます。 尚、Bトレインのスカートをそのまま生かす場合は、先頭側の床板は一切加工せず、カプラーを嵌めた「2軸貨車用カプラーポケット」をBトレインの床板に嵌めるだけでOKです。 これで、スカートと変換式ヘッドマークが装備されました。 綺麗に塗装できればの話ですがね(汗) |

☆

エクスプレス版も、元はしっかりしている製品なので、

塗装が汚い云々言う前に、まともに見られる程に

加工してしまえば、案外いい物になりますね・・・。

やっぱり「再塗装」は必須ですが。

(塗装編はまたの機会に(汗))

![]()

〜 Atelier Tramvai 〜