〜 Atelier Tramvai (あとりえ

とらんばぃ)〜

Bトレインショーティー製作例〜その3a

フレッシュひたちのモハ製作法

★

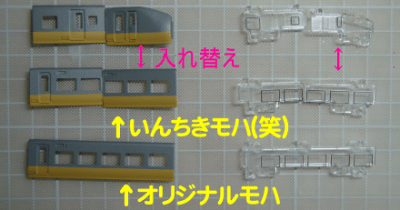

ひとまず編成にはなっていますが・・・やっぱり変。

|

さて、前項でかたちだけ「モハ」を2両調達できました。が、車体側面中央に大きく切り継ぎをしたあとがクッキリと残ってしまっています。 そんなに難しくないですから、ねぇ、やろうよぉ〜♪(爆) |

☆

〜そもそも「切り継ぎ」とはなんぞや?〜

|

切り継ぎとは、呼んで字の如く、 『切り刻んで継ぎ合わせること』 です。

前のページで組み合わせたように、別の車種の1部分を切り取ってきて結合して別の物を製作する事ですが、その切り方と組み合わせ方は千差万別です。 まぁ、切り継ぎ部分の数が変わっても工作の手段と工法は殆ど変わらないですから、とりあえず簡単に済むものから慣れていきましょう。 |

☆

〜そして、合わせ目とはなんぞや?〜

|

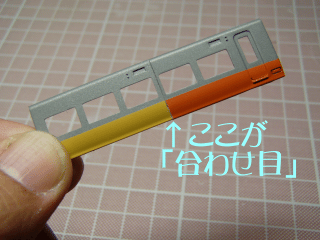

「合わせ目」は、パーツ同士の接合面のこと。

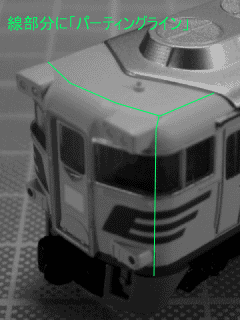

2つのパーツを接着した際、その接合した境界線はこのように目立ってしまいます。 ☆ また、プラスチック成型品のうち、2つ以上の金型の中に高温高圧のプラスチックを高圧で注入して成型する「射出成型」を使用した場合、その金型同士の合わせ目がパーツ上に現れてきます。

このパーティングラインは、2つ以上の金型を使用した射出成型品であれば必ず存在しますが、大抵は、パーツの端の部分にあってあまり目立たないのですが、こういった「複雑な形状」をしたパーツに置いては、「面のど真ん中」に入ってしまう事があります。 以上の2つがあると無いとで作品の印象が大きく異なってきますので、できる限りこれらを消し去り、綺麗な表面に仕上げたいものです。 |

☆

〜工作に必要な道具〜

|

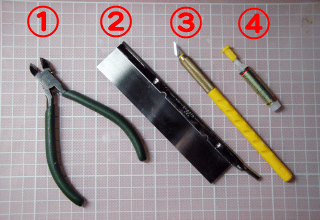

切り継ぎ,表面仕上げには、最低限これだけの道具が必要です。

|

|

|

|

工具類: 「ニッパー」は、パーツをランナーから切り取る際に使うものですが、時にはパーツ自体を大まかに割ってしまう時にも使います。かなり乱暴な方法ですが(汗) できれば「プラスチックモデル専用」のものを使いたいところですが、DIY店にあるものなら何でも構いません。 (価格1000円程度) 「レザーソー」は、刃が1mmも無い程薄く、目の細かいのこぎりのような工具で、シャープな切り口でパーツを直線的に切断する道具です。 間違えて指を切ってしまわないようにネ♪ (価格1000円前後) 「デザインナイフ」は主に美術や工芸の用途で販売されているナイフで、先端の刃は金属でさえも切ってしまう程鋭く、レザーソーよりも更にシャープな切り口で切断できる他、これ1本で彫刻も出来てしまいます。 その分、切れ味がすぐに悪くなったり、刃の先端が欠けたりするため、常に新しい刃で作業しないと、あとで痛いしっぺ返しが来ます。 (価格 本体:500円程、替刃:20枚入り200円ほど) 「瞬間接着剤」は、呼んで字の如く、ほんの数秒で接着する事ができる液体で、プラスチックモデルの加工の際は、キズに埋めるパテなどと言った「充填剤」の代用としても使え、工作時間も短縮できるので工作する際の必需品となっています。 (価格:2g入りで300円程) |

|

|

そして、表面処理には欠かせない道具が、この「耐水ペーパー(耐水性のある紙やすり)」です。 研磨のための鉱物を紙の片面に付着させてあるもので、研磨する対象物に応じた目の細かさを選択して使用します。 その目の細かさを示すものが「***番」と言う数値で表され、その数値が小さいほど「目が粗く」、数値が大きくなるほど「目が細かく」なっていき、表面処理には目の粗いものから目の細かいものへと順番に使って研磨していきます。 用途は概ね次の通りです。 「180番〜320番」: 木材研磨及び荒削り用 「400番〜1000番」: 金属,プラスチック用 「1000番〜2000番」: 金属,透明プラスチックの仕上げ用 「2000番以上」: 金属の鏡面仕上げ用 プラスチック模型工作用には、

|

|

◇それぞれの道具の使い方◇ |

|

|

|

1)ニッパー

ニッパーの使い方は・・・

|

|

|

2)レザーソー

レザーソーは、のこぎりと同じような使い方をします。 |

|

|

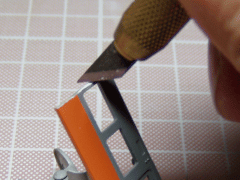

3)デザインナイフ

デザインナイフは、普通のカッターナイフと同じような使い方をします。

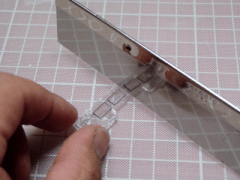

また、薄板を切断する際は、上のようにいきなりパーツの上に刃を置いてそのまま刃全体に力を加えて上から押し切る方法もありますが・・・

|

|

|

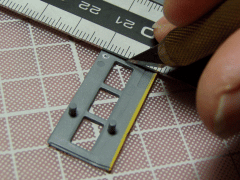

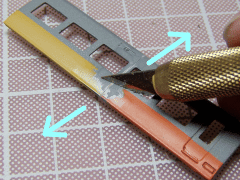

そしてまた、切断面や加工面の荒削りも出来ます。 切断面にカンナがけをする要領で刃を当ててそのまま刃を左右に動かして表面を平らに仕上げる事も可能で、

このように荒削りの用途としても使用できるスグレモノで、パーティングラインを消すのにも効果を発揮します。

|

|

|

4)瞬間接着剤

瞬間接着剤は、普通の接着剤と同様に接合面に塗りつけてパーツを張り合わせます。

また、硬化時間が短く、硬化した後は普通のプラスチックより少々堅い程度で、模型用の塗料が乗る特性から、

|

|

|

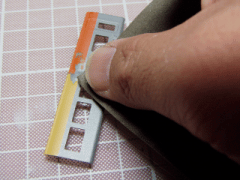

5)耐水ペーパー

耐水ペーパーはパーツの表面の凹凸やキズを消す為に使うものです。 プラスチックの磨きならば、

|

☆

では実際に表面処理をしましょう・・・

|

|

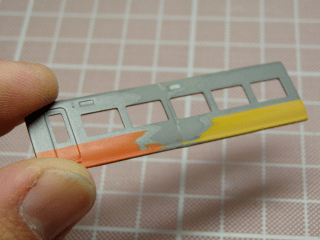

1)ひとまず、2つのパーツを瞬間接着剤で接着します。 その際、表面側に接着剤がはみ出しても一向に構いません。 このままでは合わせ目が目立ちますので、

まず表面を荒削りして段差を無くします。

|

|

|

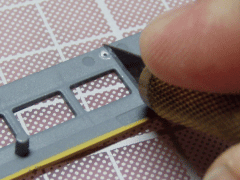

2)その後、合わせ目の隙間に瞬間接着剤を流し込み、隙間を埋めます。 ついでに、サハの出入り口に付いていた「行先表示器」のくぼみも不要なので、瞬間接着剤や薄いプラ板の切れ端などで埋めておきます。 |

|

|

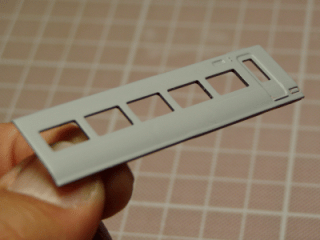

3)表面の磨きだしは、デザインナイフでカンナがけをしてから、耐水ペーペーで丁寧に磨き上げます。

この状態ではまだ細かいキズが残っている事が多いですが、見た目には判りづらいです・・・ |

|

|

4)塗装面の下地処理をします。

これは、塗装面の下地処理剤で、細かなキズの中にキメの細かい処理剤が入り込み、表面をなめらかにする効果があります。 サーフェイサーはこの他にもキメの細かさや缶入り,瓶入りなど様々な種類がありますので用途に応じて使用してください。

|

|

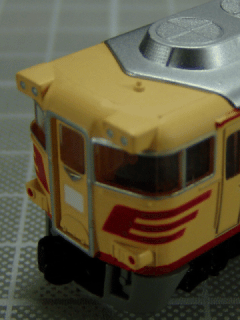

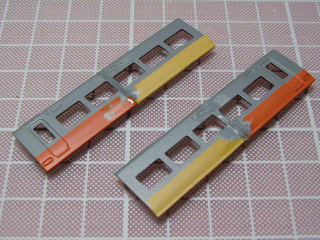

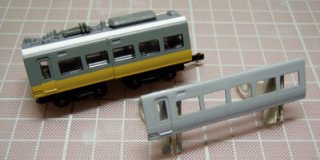

このように、ただ切り出したパーツをはめただけの場合と比べて、全く異なる綺麗な外観になります。 |

☆

なんとか編成にする事ができました・・・

!!注記!!

完全な「モハ」にするためには、

行先表示器の横にある2つのライトのモールドを

前後逆にする必要がありますが・・・

それくらい目をつむってもOKでしょ?

これで「インチキモハ」が「正統派モハ」になりましたが、

この後さらに「塗装」と言う行程が待っています。

ちなみにね、私はこのまま「フレッシュひたち」編成にする気は・・・

全くありませんので(笑)

![]()

〜 Atelier Tramvai 〜