Bトレインショーティー車両ギャラリー その3

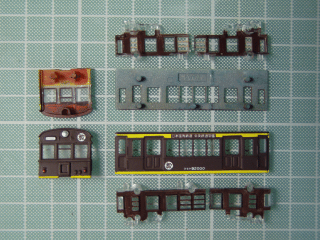

国鉄クモヤ92000&名古屋鉄道モ800(初代)

左:国鉄クモヤ92000型教習車/右:名古屋鉄道モ800型(旧名岐鉄道デボ800型)

| Bトレインショーティーパート5にラインナップされた「72系旧型電車」は、今までの新性能車両ばかりだったラインナップとは毛色が異なるシリーズとなっています。 コレをベースにいろいろな旧型車両が再現できそうですネ・・・ と言うわけで作ってみたのがこの2両。 工作部分は、「車体側板切り継ぎ両運転台化」と「顔の変更」、後はこまごまとしたモールド類です。 |

〜車体の加工〜

|

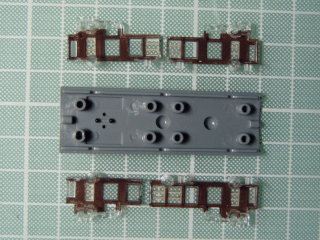

スナップフィット用のダボと穴は全て生かして |

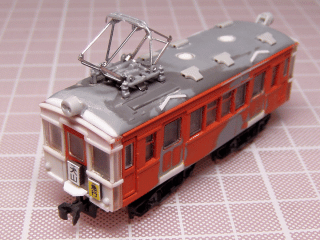

◆クモヤ92000

こちらは素直に側板を戸袋窓の中心部分で前後を切り継ぎ、両運転台化。 〜ガラスと側板の切り継ぎ位置〜

この場合、ガラス部分が接着されていない場合は、側板を支える事が出来ないので、側板が割れてしまう。

この場合、側板の切り継ぎ位置に応力が加わっても、大きなガラス部分が支える事が出来るので、側板が割れてしまう可能性は低くなります。 また幸いな事に、屋根には前後方向どちらにでも付くようにガラスパーツ取付用ダボ穴が片側4箇所づつ配置されているので、ガラスパーツを車体中央で切り継いだ場合に屋根板に片側4箇所で支えられる事になります。 パーツの加工が終わったら、全体を「黄色」で塗装し、帯部分をマスキングして、全体をぶどう色2号で塗装します。

|

||||||||||||||||

|

|

◆名古屋鉄道 モ800型

こちらも車体には上記クモヤ92000とほぼ同じ加工を施してありますので詳細は省略。 |

72系は改造ネタの宝庫ですので、暫くは遊べそうですネ

![]()

〜 Atelier Tramvai 〜